本校では、答えのない問題解決に挑む『問題探究型学習』を重視しています。

生徒も教員も同じ“自立的探究者”としてひとつのテーマに取り組み、

「なぜ?」「どうして?」を問いかけながら、「自分だったらどう考えるか」を考察する。

その考えを自分の言葉で発信できる力を身につけていきます。

毎月土曜日 (2回~3回) に大学のゼミや研究室の形式で探究を進めていきます。 月曜日~金曜日の5日間の 「授業」 とは違うプログラムです。

1年生では興味・関心を広げながら探究の基礎を身に付け、自身の進路を決定 していける講座を設定します。 2.3年生では選択した系統に沿った探究的な 学びができる講座を設定します。 (講座は10講座ほどあり、自身で選びます)

横浜薬科大学主催の「ハマヤクサイエンス研究会

第2回学術発表会 ~自然科学への探究・研究~」

ハマヤクサイエンスコンテスト優秀賞

International Student Symposium 2023ゴールド賞

高校生理科研究発表会

中高生理科探究コンテスト

つくばScience Edge

大正大学との連携授業

高校生が歩きたくなる巣鴨地蔵通りのオリジナルMAPを作成し、巣鴨の活性化を目指します。

昭和女子大学教授による特別講義とグループディスカッション

「マイノリティ研究」では、セクシュアルマイノリティに関する課題や問題解決に向けて探究活動を行っています。

1年生は、都内にある10館のミュージアムにご協力いただき、ミュージアムで出会った作品や展

示物の中から「100年後に遺したいモノ、伝えたいこと」を関連づけ、グループごとに議論、ポ

スター発表を行います。

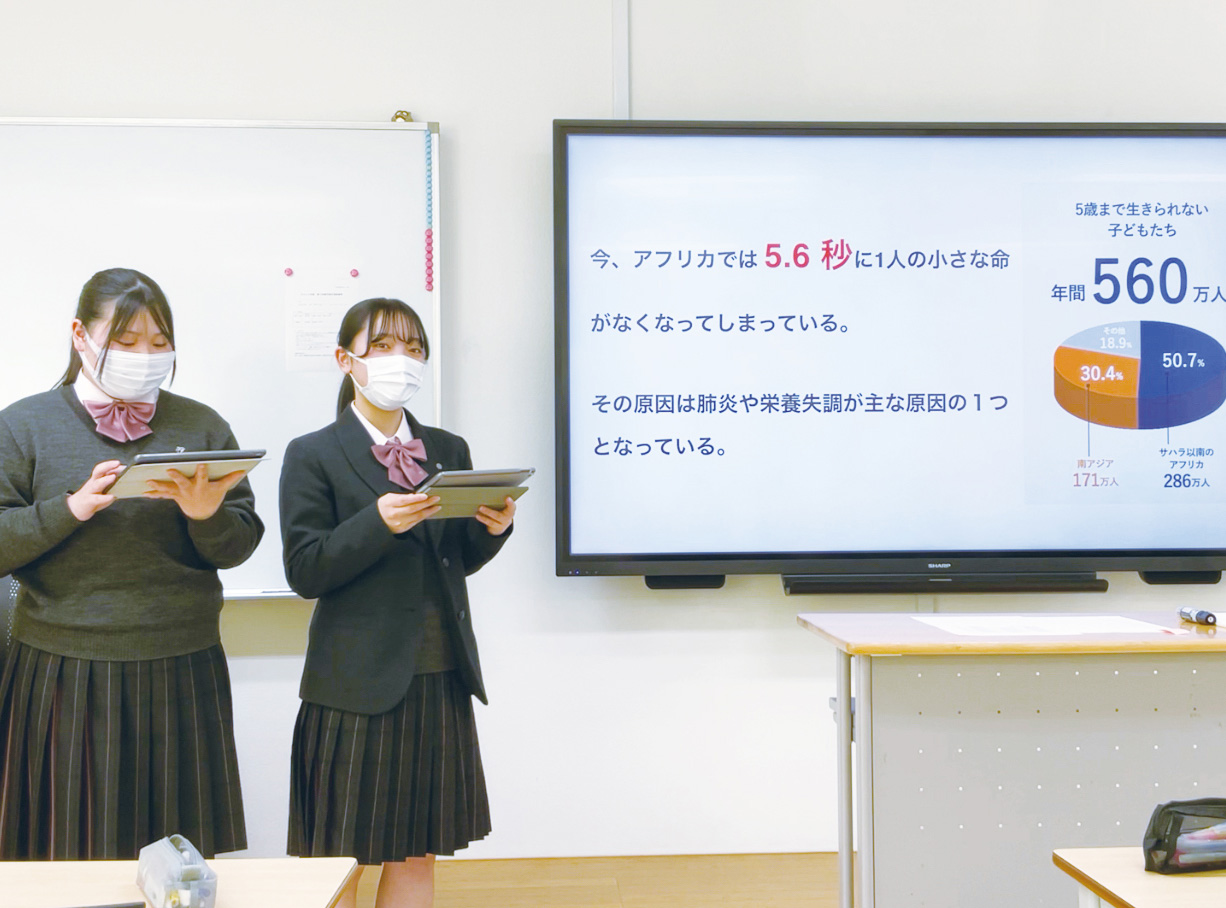

ICT機器環境

全教室と体育館に電子黒板を導入しており、校内無線LANも完備。タブレット端末も一人1台使えます。

電子黒板と連動するなどさまざまな授業で活用しております。

情報を自由に共有できるため、学習や発表など大いに役立っております。